最新判決

フレンドリーペアレントルールによる親権者決定を争った判決

司法は機能しているか?

この欄で紹介させて頂きました平成28年3月の一審・千葉家裁松戸支部判決に関わる控訴審判決の上告について、最高裁第2小法廷は平成29年7月12日付の決定で父親側の上告を退けました。

別居時の子どもの一方的な連れ去りとその後の別居親子の断絶が社会問題とされ、多くの報道もされる中、民法(離婚後の単独親権制度等)が別居親子の基本的人権や生存権を保障する憲法違反に該当するか否かなど最高裁が審議する意義と社会的影響は大きかったですが、最高裁がそれを放棄した罪は深いと思います。

親権判断に関する画期的な判決の控訴審・父親側の提出資料

【5】準備書面(平成28年11月17日)

当該準備書面において、相手方弁護士の虚偽に満ちた主張が、彼らのイデオロギー的思考に基づくものであり、それが如何に問題があるかを、ハンナ・アーレント著「全体主義の起源」とソルジェニーツィン著「収容所群島」を引用し丁寧に説明しています。

なお、相手方弁護士の半分以上が共産党員であり、彼らがイデオロギー的思考を有することは当然と言えます。

イデオロギー的思考に陥った者が権力と結びつかず、裁判所の周りをデモ行進する程度であれば何ら問題はありません(http://jcp-chiba.web5.jp/nissi1207/dekigoto1406/dekigoto140920.html)。

むしろ、国家権力に対する批判勢力が存在することは、善いことであるともいえます。

しかし、このような者が国家権力と結びつくと、どれ程恐ろしいことになるかは、当該書面の中の相手方弁護士の手口に裁判所が同調した状況を想像すれば良く分かります。当該準備書面を見れば明らかですが、原審であるところの千葉家庭裁判所の裁判官が相手方弁護士の言う言葉を鵜呑みにしていたら、娘を誘拐されたこの父親は、DV男に認定された挙句、最愛の娘を裁判所に奪われるところだったのです。DVがあったとの証拠が一つもないのにです。

正常な裁判を受けられたこの父親は極めて幸運であったと言えます。多くの親は、ある日突然子どもを奪われ、家庭裁判所に呼び出され、どんな反論も抗議も無視されてDV男や児童虐待女に仕立て上げられた上で、家庭裁判所から「公式に」子どもを奪われます。証拠が一つもなくともDV男や児童虐待女に裁判官は認定してしまうのです。その理不尽さに絶望し自殺する者が後を絶ちません。今年の5月には、絶望した父親が家庭裁判所の横で自らの体に火をつけて自殺しました。焼身自殺は、全体主義国家において、その国家なり社会の不条理に抗議する意味でとられる手法ですが、この日本でも、家庭裁判所に連行された親がこのような自殺方法をしばしば選びます。これは、ナチスドイツやスターリン時代のソ連、アラブの独裁国家の話ではありません。この21世紀の日本で現に起こっていることなのです。

なぜ、そんなことになっているかと言えば、家庭裁判所の裁判官のほぼ全ての者が、子どもの連れ去り・引き離しを教唆・幇助して金儲けをしている弁護士らに騙され、国家権力を行使させられてきたからです。その弁護士らは、自らの犯罪的行為を正当化するため、「配偶者暴力(DV)の禁止」や「子の意思の尊重」など、それ自体は誰も反対できないような言葉をレトリックとして利用して、大衆を扇動し、裁判官を欺いてきたのです。

その結果、裁判官は、諸外国では刑事罰となる実子誘拐を黙認するばかりか、その誘拐犯に親権まで与え、盗人に追銭とばかりに慰謝料その他の褒賞まで与えてきました。諸外国から「拉致司法」と非難される所以です。とはいえ、裁判官は単なる道具でしかありません。間接正犯はこの弁護士らです。弁護士らは裁判官を利用して、全国の家庭裁判所を「収容所群島」に作り変えてしまったのです。

今回の裁判が極めて重要な意義を有しているのは、民法766条に従い、「子どもの利益」を最優先に考慮する社会にこの国が舵を切るのか否か、のターニングポイントになるという点だけではなく、我々が全体主義国家への道を進むのか、あるいは、そのような道を断乎として拒否するのかのターニングポイントにもなるという点にあります。

たかが家庭裁判所の一事件と侮ってはなりません。戦前、陸軍の一部が統帥権の名の下で暴走したことで、何がこの国にもたらされたかに思いを馳すべきです。

知らない人には俄かに信じがたいように思われるかもしれませんが、この21世紀の日本の家庭裁判所には妖怪がでるのです。全体主義という名の妖怪です。この妖怪が家庭裁判所を越えて国家全体に憑りつく前に退治する必要があります。

「星の王子さま」に出てくるバオバブ同様、対処が後手に回るともう二度と駆除することができません。苗木の段階で引っこ抜かなければならないのです。

【4】準備書面(平成28年9月8日)

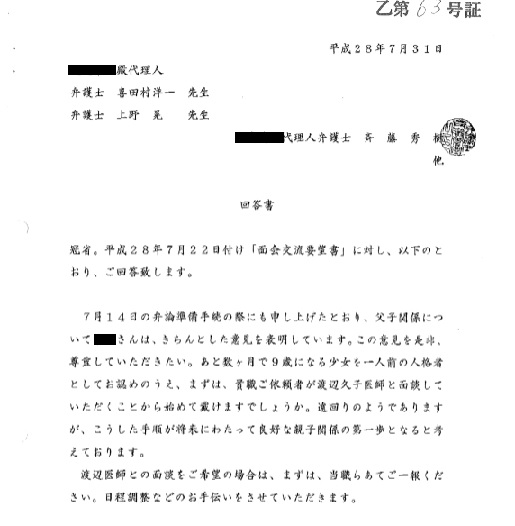

【3】相手側提出書面(平成28年7月31日)

「子の意思」や「面会交流」というものを利用して親権を奪おうとする相手側弁護士が提出した書面です。執拗に渡辺久子医師と父親側の面談を求めています。

※ハーグ条約慎重の会の賛同人でもある可児康則弁護士が、判例時報2299号13頁(2016.9.1)に掲載した「面会交流に関する家裁事務の批判的考察」に渡辺久子医師は名前が何度も挙げられています(註の5、8、10、13など)。

◆この論文に対する父親側弁護士の評価

この調査は、調査主体が、一見すると、「日弁連両性の平等に関する委員会」のように思われますが、実は、その「委員有志」であり(19頁)、何ら公的なものではありません。 調査の回答結果が「65人」とされていますが、何人にアンケート用紙を配付したのかも明らかにされておらず、有効回答率も不明です。 結局、何ら権威のないアンケートで、筆者の側に立つ弁護士が回答を寄せたというだけのものと評価されます。

なお、相手側提出書面を作成した弁護士の一人である斉藤秀樹は、『子ども中心の面会交流』(梶村太市・長谷川京子偏)の中で、「非監護親へのメッセージ」と題して以下のような文章を寄稿しています。

『筆者は、どうゆう事情か、圧倒的に監護親側からの代理人になることが多いが、非監護親の代理人になることもある。非監護親である依頼者にいつも言っていることがある。それは、親子の交流は一生継続するものであることである。子どもが小さいときは無邪気でかわいい。会いたいというのは当然だし、自然の情であろう。しかし、この時期に会えないからと言って、親子関係が一生損なわれたりするものではない。むしろ、子どもが成長し、成人になってから、それ以降の方が、時間的にも親子の関わりは長いし、重要なのではないか。自分の思春期(小学校高学年から中学にかけて)のことを良く思い出してほしい。そんなに親と一緒に定期的にお出かけなんかしたのであろうか。思うように面会できないとしても、別居している子どもが経済的に困らないように今以上に精力的に働いて養育費を送金してあげるような「かっこいいお父さん」であれば、成人になってからでも、必ず頼られる存在となるはず。そんな一生ものの親子関係を目指そう。残念ながら、すんなりと受け入れる非監護親はそういないけれど、いずれ分かってくれると信じている。』

これが、斉藤秀樹弁護士の考える「子ども中心の面会交流」です。

ちなみに、この『子ども中心の面会交流』なる本の執筆者の中で、相手側の代理人あるいは意見書提出などで関与している者は、斉藤秀樹のほか、渡辺久子、小川富之、梶村太市の三者です。

また、この執筆者の中で、『ハーグ慎重の会』に名を連ねる者は、渡辺久子、 可児康則、長谷川京子の三者です。

この執筆者には含まれませんが、相手方弁護士であって、『ハーグ慎重の会』のメンバーである者に本田正男がいます。

さらに、この執筆者の中で、『面会交流原則的否定論への疑問:親子引き離し弁護士への反論集』に、親子引き離し弁護士として反論の対象となっている者は、梶村太市、長谷川京子、渡辺義弘の三者です。

この『面会交流原則的否定論への疑問:親子引き離し弁護士への反論集』では、親子引き離し弁護士として反論の対象となっている三者が判例時報2260号に寄稿した『子ども中心の面会交流論(原則的実施論批判)』に対し反論しています。

【参考資料】

- 「子ども中心の面会交流 」(梶村太市・長谷川京子偏)

- 「ハーグ慎重の会(団体概要)」

- 「面会交流原則的否定論への疑問: 親子引き離し弁護士への反論集 」

- 「子ども中心の面会交流論(原則的実施論批判) 」

梶村太市弁護士(愛知大学第二法経学部卒、早稲田大学客員教授、元裁判官)が判例時報2303号(平成28年10月11日号)に、「対話小説★戦後裁判官物語(1)」という「小説」を寄稿されました。この「小説」は、現在の面会交流のあり方がおかしいことを世に問う(世間に知らせる)ことを目的とするものだそうです。

この「小説」の中で、梶村氏は、「最近はやりの面会交流原則的実施論や共同監護必要論」は、「最高裁家庭局のリードによって」なされていると登場人物に語らせ、民法766条改正やハーグ条約批准時に、それらの新しい法規に従って実務運用するよう全裁判所に促す通知を出した( http://oyako-law.org/index.php?民法改正書簡 ) 最高裁家庭局への怒りを露わにしています。

梶村氏は、自分が気に入らない法律や条約は無視して良いと考えているようです。およそ元裁判官とは思えない考え方です。

同時に、この「小説」の中で、梶村氏は、「司法研修所の要件事実教育や地裁の民事訴訟あるいは最高裁の事務総局だけの経験を経て、いきなり家庭裁判所の家事事件を担当する裁判官」を攻撃してます。確かに、最高裁事務総局も、最高裁調査官も、研修所教官も、どれも経験させてもらえず、地裁の所長になる芽もなく、61歳で公証人に肩たたきされて終わってしまった梶村氏の裁判官人生を見れば、彼がエリート裁判官達に対して抱くルサンチマンも理解できます。

しかし、彼が出世できなかったのは、彼の実務能力が欠如していただけです。まともな法解釈もできず、ヒステリックに他人を攻撃するような者に最高裁事務総局局付、最高裁調査官や研修所教官を任せられる訳ありません。最高裁事務総局は妥当な人事をしただけです。それを、このような形で逆恨みをして誌面で攻撃するのはどうかと思います。

【参考資料】

【2】進行に関する意見書(平成28年7月7日)

【1】答弁書(平成28年7月7日)

※法廷審理終了後、司法記者クラブの求めに応じ記者会見をした際の配布資料(東京高裁に提出した書類)です。

答弁書は、相手側(母親側)の控訴理由書の文章に対する反論です。

特に、新たな「証拠」として提出してきた「子の意思」が捏造されたものであり、 子どもが児童虐待に遭っているとの懸念を表明した臨床心理士の意見等を踏まえ、相手側の主張を論駁しています。

これを読むと①子の連れ去り、②引き離し、③虚偽のDVの主張、④子への言葉の暴力の実態など、親権を獲得するためにとる親のとる行動がどのようなものかが明確に分かります。

単に、父親側が母親に対し、面会交流100日を認めたことだけが家裁で父親を親権者とする決定がでた理由ではないことが分かります。

フレンドリーペアレントルールによる親権者決定の判決(1審)

母親が提訴した離婚訴訟で、別居している父親に親権を認め、子の引渡しを命じる判決が、平成28年3月29日に千葉家裁松戸支部で出ました。

離婚後の面会交流において、父親に無断で連れ去った長女を監護している母親が、月1回のFPICでの監視付き面会を父親にさせるとしたのに対し、父親は親権者になれば、長女が両親の愛情を受けて育ち、子どもの最善の利益を優先するために、年間100日程度の面会交流を母親に保障すると主張しました。

また、父親は、年間100日程度の面会交流保障の約束を守らない場合は、親権者を母親に変更するとも申し立てました。

母親は、長女を現在の慣れ親しんだ環境から引き離すのは、長女の福祉に反する等と主張しましたが、裁判官は母親の懸念は杞憂にすぎず、長女が両親の愛情を受けて健全に成長することを可能とするためには、父親を親権者と指定するのが相当としました。

子どもの面会交流について、より寛容性がある親が親権者となることが望ましいとするフレンドリーペアレントルール(寛容性の原則)を適用した判決です。フレンドリーペアレントルールは、アメリカのカリフォルニア州などで導入されており、先進国では子どもの最善の利益を実現するために取り入れられている、親権者決定における重要な原則です。

今回、当該案件の当事者の方の了承を得て、判決文を紹介させて頂きます。

わが国において、子どもの連れ去り、その後の引き離しを防止するために先進国ではあたり前の、当該案件のような裁判官の判断が広がり、別居・離婚により親子の関係が断絶することがなくなるように法整備が一日も早くなされることを当連絡会では願い活動しています。

◆判決文 9頁 面会交流に関する最近の研究結果(乙5の1、2、26の1の10頁)

【参考資料】

【関連報道】

- 平成29年7月14日、産経新聞、別居の父、逆転敗訴確定 親権は同居の母に、最高裁

- 平成29年7月14日、NHK、親権争う裁判「面会交流が唯一の判断基準でない」2審判決確定

- 平成29年7月14日、日本経済新聞、「面会重視で親権」認めず 夫の逆転敗訴が確定

- 平成29年7月14日、毎日新聞、長女面会交流 「同居母に親権」確定…父の上告退ける

- 平成28年11月17日、弁護士ドットコム、「継続性」ではなく「寛容性」の原則、別居夫に娘の親権認めた裁判の控訴審結審

- 平成28年8月25日、読売新聞、『離婚訴訟に「共同養育計画」 内容認める判決も』

- 平成28年7月19日、PRESIDENT Online、 離婚後は子どもの環境を最優先、画期的な「フレンドリーペアレントルール」

- 平成28年6月11日、JCAST ニュース、 親権望んだ「子供連れ去り」を防げ 離婚夫婦が共に子に会える「面会交流」

- 平成28年5月20日、日本テレビ、 両親が離婚、子どもの親権の「ミカタ」

- 平成28年5月10日、政治山、 連れ去りから6年、親権を勝ち取った男性から見た離婚裁判

- 平成28年4月8日、日刊ゲンダイ、5年以上娘と会っていない父に親権 前代未聞 大岡裁きの裏に外圧 連れ去ったモノ勝ちはもう通じない

- 平成28年4月1日、アゴラ、母が連れ去った娘を父が取り戻す判決の衝撃

- 平成28年3月31日、BuzzFeed Japan、親権を勝ち取ったのは父親 判決を左右した「母親との100日の交流計画」

- 平成28年3月31日、千葉日報、母子面会「年100回」 寛大な父に親権 千葉家裁松戸支部

- 平成28年3月31日、産経新聞、母子面会に寛大な父に親権 異例の判決、母優先覆す 家裁松戸支部判決「長女の健全育成目的」

- 平成28年3月31日、朝日新聞、別居の夫に親権認める判決 地裁支部、娘の健全成育考慮

- 平成28年3月30日、弁護士ドットコム、別居時に妻が連れ去った娘の「親権」 5年間会えなかった「夫」が裁判で勝ち取る

- 平成28年3月30日、読売新聞、母子交流条件 父に親権 別居夫婦離婚 共同の子育て重視

2017-07-15 (土) 14:52:43

a:82380 t:6 y:3